Endlich ein Jahr mit Regen! Mögen auch viele Jammern: die Natur brauchte es dringend! Der Boden konnte sich bei uns endlich noch einmal“vollsaugen“. In einigen Teilen Deutschlands sieht es leider noch nicht ganz so gut aus (täglich aktualisierte Karten zum Dürremonitoring des Helmholzinstitus: https://www.ufz.de/index.php?de=37937), aber zumindest für uns gilt: Beste Voraussetzungen, denn:

Die Herbstpflanzungen stehen vor der Türe!

Aber welche Baumarten sollen auf den Freiflächen angepflanzt werden? Welche kommen mit dem Klimawandel zurecht und wie können wir (hoffentlich) für die Zukunft stabile Mischwälder etablieren?

Das Land NRW hat hierzu Ende 2021 ein Waldbaukonzept vorgestellt, welches sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Dieses ist als Broschüre unter https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Publikationen/Broschueren/Waldbaukonzept_NRW.pdf abrufbar. Online kann sich jeder die empfohlenen „Waldentwicklungstypen“ für einen bestimmten Standort unter https://www.waldinfo.nrw.de/ anzeigen lassen.

Aber welche Baumarten sind es denn nun, die das Land dort empfiehlt? Und welche Eigenschaften haben diese Baumarten jeweils? Denn Fakt ist: nicht jede Baumart kann auf jedem Standort wachsen! Es hängt immer von diversen Faktoren ab: die Art und Mächtigkeit des Erdreiches, Lichtverhältnisse, Wasser (insbesondere: zu welcher Jahreszeit gibt es wieviel? „Von oben“, oder „von unten“?), Temperaturen… Der Förster spricht hierbei vom „Gesetz des Örtlichen“.

Als kleine „Hilfestellung“, welche Baumarten gemäß des Waldbaukonzeptes vorgeschlagen werden, bzw. welche Eigenschaften diese jeweils besitzen, haben wir nachfolgende Kurzporträts erstellt.

Viel Spaß beim Lesen!

Baumarten gem. Waldbauempfehlung NRW

Laubbaumarten

Wirtschaftliche Hauptbaumarten

– Rotbuche – Fagus sylvatica

Konkurrenzstarke Schattbaumart, jedoch als solche empfindlich gegenüber klimatischen Extremen (Frost und Hitze). Bei jungen Pflanzen hohe Spätfrostgefahr. Durch glatte Rinde sonnenbrandgefährdet. Kann mehrere hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft ca 130 – 180 Jahre. Eine mittlere Nährstoffausstattung der Böden genügt: sie wächst sowohl auf sauren sowie basischen Standroten (= weite Standortamplitude), verträgt jedoch keine (Stau)nässe (Windwurfgefahr). Verträgt längere Dürreperioden weniger gut als andere Baumarten, vor allem bei Grundwasserabsenkungen. In Zukunft erscheint sie vor allem auf frischen Standorten geeignet (an mäßig frischen Standorten als Mischbaumart). Idealstandorte: nicht zu trocken oder zu feucht, sowie weder zu warm noch zu kalt. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für ihr wertvolles Holz

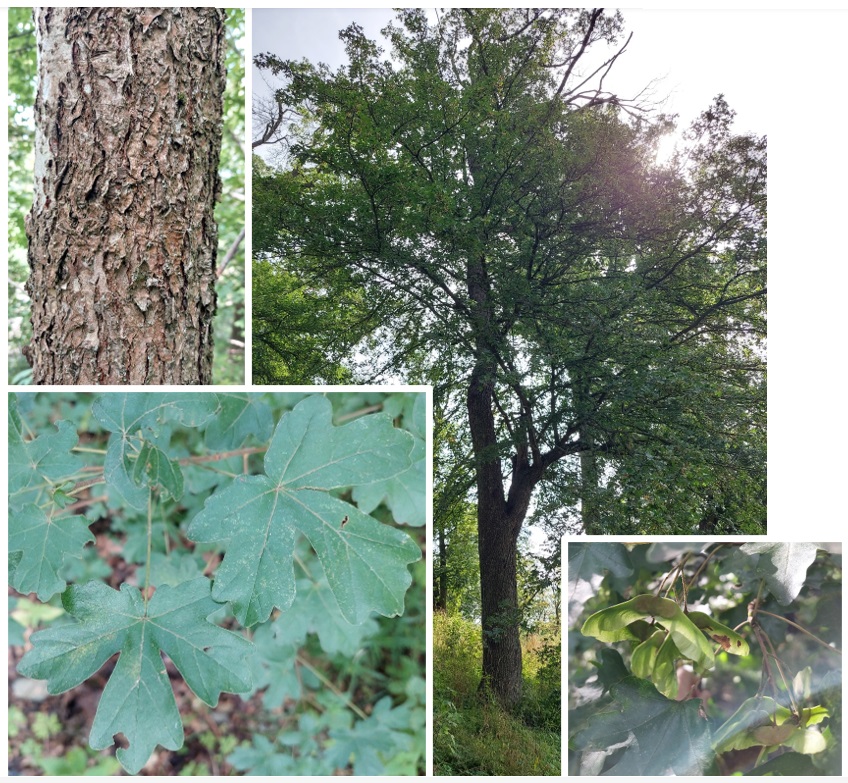

– Traubeneiche – Quercus petraea

Lichtbaumart die viele hundert Jahre alt werden kann. In der Forstwirtschaft i.d.R. zwischen 150-200 Jahre. Kommt auf trockenen bis frischen Böden vor, welche mittel- bis tiefgründig sein sollten. Toleriert aber ebenso wie die Stieleiche auch schlechter nährstoffversorgte Standorte und ist somit eine der anspruchslosesten Hauptbaumarten. Gegenüber der Stieleiche etwas empfindlicher gegen Nässe, jedoch dafür trockenheitsresistenter. Bevorzugt eher wärmere trockene Hügellagen/tiefere Gebirge. Hartes und langlebiges Holz, vielseitig einsetzbar und gut bezahlt. Wertvolle Futterpflanze, gute Streuzersetzung (bodenpfleglich).

– Stieleiche – Quercus robur

Lichtbaumart die viele hundert Jahre alt werden kann. In der Forstwirtschaft i.d.R. zwischen 150-200 Jahre. Kommt sowohl mit zeitweiliger Trockenheit als auch mit kurzzeitigen Wasserüberstauungen zurecht. Sehr guter Wuchs auf nährstoffreichen, tiefgründigen Lehmböden, aber auch für wechselfeuchte und nasse Standorte gut geeignet. Kommt jedoch auch mit etwas nährstoffarmeren, trockeneren Sandböden noch zurecht. Somit eine der anspruchslosesten Hauptbaumarten. Verträgt lediglich keine Grundwasserabsenkungen. Tiefreichendes Wurzelwerk. Typische Art der Hartholzaue. Hartes und langlebiges Holz, vielseitig einsetzbar und gut bezahlt. Wertvolle Futterpflanze, gute Streuzersetzung (bodenpfleglich).

– Roteiche – Quercus rubra (eingeführte Baumart, aber etabliert)

Aus dem Osten Nordamerikas stammende relativ schnellwüchsige Halbschattbaumart. Kann über hundert Jahre alt werden. In der Forstwirtschaft oft 80-120 Jahre. Eher geringe Bodenansprüche, dort trotz allem oft wüchsig. Verträgt lediglich kein starkes Stauwasser, Vernässung, kalkhaltige oder sehr trockene Standorte. Im Vergleich zu heimischen Eichen Schädlings- und Krankheitsresistenter, schattenverträglicher und zuwachsstärker (letzteres vor allem auch auf etwas geringer wasserversorgten Standorten). Gute Holzverwendung, wenn auch nicht an das Holz der heimischen Eichen heran reichend (z.B. keine Fassherstellung).

Misch- und Nebenbaumarten

– Hainbuche / Weißbuche – Carpinus betulus

Halbschatt- bis leichte Schattbaumart, oft mit „dienender Funktion“ für wertvolle Baumarten wie Eiche oder Esche. Kann über hundert Jahre alt werden, gut zersetzliches Streu. Guten Wuchs zeigt sie bei frischen bis feuchten sowie nährstoff- bis basenreichen, feinerdigen und tiefgründigen Böden, sie wächst jedoch als dienende Baumart auch auf etwas besseren Sandstandorten, welche nicht die beste Nährstoffausstattung besitzen. Hohe Trockenheitstoleranz durch kräftiges und tiefreichendes Wurzelsystem. Auf (stau)nassen Böden relativ flach wurzelnd, hier windwurfgefährdet. Früher wertvolles Drechselholz, da sehr zäh und hart. Schwer spaltbar, ansonsten jedoch durch hohe Dichte sehr gut als Brennholz verwendbar. Sehr vermehrungsfreudig.

– Bergahorn – Acer pseudoplatanus

Edellaubholz, z.B. für die Möbelherstellung. Licht- bis Halbschatt-Baumart (verträgt in der Jugend mehr Schatten, als im Alter) mit bis zu mehrere hundert Jahre Alter, in der Forstwirtschaft oft bis ca 120 Jahre. Besonders gut für kühl-feuchtes Klima, da natürliche Verbreitung in den mittleren bis höheren Lagen, mit mittleren Bodenansprüchen (z.B. nicht auf armen Sanden). Gut zersetzbares Streu (bodenverbessernd) sowie gut für verschiedenste Insektenarten. Sehr gute Samenverbreitung mittels des Windes – vermehrungsfreudig. Zuletzt vermehrt auftretende Schäden durch Rußrindenkrankheit. Teerfleckenkrankheit dagegen nur optischer Marke.

– Spitzahorn – Acer platanoides

Halbschattbaumart, die auch mit voller Sonne klar kommt. Bevorzugt nährstoffreiche, lockere und kalkhaltige Böden und kommt mit zeitweiliger Trockenheit zurecht. Oft an Waldrändern und Hecken zu finden. Kann über hundert Jahre alt werden. Verträgt keine länger Nässe/Staunässe sowie stark saure Standorte. Das Holz wird aufgrund von Optik und Belastbarkeit als Massivholz und Furnier im Innenausbau und zur Möbelherstellung verwendet. Sehr gute Streuzersetzung sowie Nährpflanze für Bienen, Schmetterling und Vögel.

– Feldahorn – Acer campestre

Edellaubholz, Halbschattbaumart, bevorzugt für warme, sonnige, nährstoffreiche und kalkhaltige Standorte mit feuchtem bis wechseltrockenem Boden. Trotz allem Trockenheitstolerant, sowie durch stabiles Wurzelwachstum gut geeignet zur Hangbefestigung und/oder Windschutz (Waldrand). Langsamwachsend, oft als Strauch, bei günstigen Bedingungen auch als Baum mit 15-20m Höhe wachsend. Kann bis zu 200 Jahre werden. Wichtiges Nährgehölz (Bienen, Schmetterlinge, Vögel) sowie bodenverbesserndes Laub (gut zersetzbar). Verwendung für Tischler-, Drechslerarbeite etc., ebensow wie für Werkzeuge, durch seine sehr hohe Holzdichte.

– Winterlinde – Tilia cordata

Edellaubholz. Halbschattbaumart, die als Keimlinge eine sehr hohe Schattentoleranz besitzen. Auf guten Standorten (nährstoffreicher und frischer) bei gleichzeitig höherer Beschattung sehr geradschaftige Stämme. Kann viele hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft oft um die 120 Jahre. Geringere Wärmeansprüche als die Sommerlinde, dabei weniger dürreempfindlich und etwas frosthärter (trotz allem spätfrostgefährdet). Bevorzugt mittel- bis tiefgründige, frische bis mäßig trockene, basenreiche Standorte. Kommt auch auf schwereren und schwach sauren Böden mit mäßiger Nährstoffversorgung zurecht. Geht mit Nährstoffen und Wasser etwas sparsamer um als die Sommerlinde, geringe Dürreempfindlichkeit. Im Wirtschaftswald oft als dienende Baumart, welche die Stämme von beispielsweise Eichen beschattet, um eine Astreinheit zu erzielen (hier etwas höhere Nährstoffansprüche als die Hainbuche). Früher typisches Holz der Bildhauer, Schnitzer und Drechsler. Sehr wertvolle Bienen-/Schmetterlingsweide und sehr gut zersetzbares Streu – bodenverbessernd.

– Sommerlinde – Tilia platyphyllos

Halbschatt- bis Schattbaumart, die in der Natur viele hundert Jahre alt werden kann. Sie bevorzugt nährstoffreiche, tiefgründige, gleichmäßig frische und kalkhaltige Böden und ist häufig im Bereich von Hangschutt- oder Schluchtwäldern anzutreffen. Hitze und Bodentrockenheit verträgt sie nicht besonders gut. Früher typisches Holz der Bildhauer, Schnitzer und Drechsler. Sehr wertvolle Bienen-/ Schmetterlingsweide und sehr gut zersetzbares Streu – bodenverbessernd.

Gute Abbildungen der Sommerlinde sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Tilia_platyphyllos/ zu finden.

– Schwarzerle – Alnus glutinosa

Konkurrenzschwache Lichtbaumart und Charakterbaumart der Bruchwälder und Begleiter verschiedenster Fließgewässer. Alter bis knapp über hundert Jahre. Reagiert empfindlich auf Wassermangel, Überschuss hingegen ist kein Problem. Hoher Nährstoffbedarf, jedoch Luftstickstoffsammler (stickstoffarme Standorte i.O.). Tiefwurzler. Umgangssprachlich oft Roterle, wegen ihres kurz nach dem Einschlag leicht rötlichen Holzes. Die Roterle – Alnus rubra – stammt jedoch aus Amerika. Das Holz ist recht witterungsbeständig. Sehr gute Streuzersetzung – bodenpfleglich! Wichtige Futterpflanze für Schmetterlinge und andere Insekten.

– Vogelkirsche – Prunus avium

Edellaubholz/Wildobst, Lichtbaumart die in der Jugend mit leichter Beschattung zurechtkommt. Bevorzugt tiefgründige, mäßig frische bis frische Standorte in sonnig-warmer Lagen. Bei guter Nährstoffversorgung kommt sie jedoch auch mit Trockenheit zurecht. Nicht geeignet für saure, verdichtete, staunasse oder nährstoffarme Standorte. Kann über hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft meist mit 60-80 Jahren genutzt. Hochwertiges Möbel- und Furnierholz. Futterpflanze mit gut zersetzbarem Laub (bodenpfleglich).

– Vogelbeere / Eberesche – Sorbus aucuparia

Anspruchslose Licht-/Pionierbaumart, die auf frischen wie trockenen Standorten zurechtkommt, ebenso wie auf armen bis nährstoffreichen Böden. Kann über hundert Jahre alt werden. Lediglich ausgesprochene Nassstandorte werden gemieden, ebenso wie sie auf Kalkböden selten ist. Weitreichendes, tiefgreifendes Wurzelwerk, daher sehr gut geeignet für Hangbefestigungen. Gelegentlich als Vorwald genutzt. Schön gemasertes Kernholz, z.B. für Kunsthandwerk/ Drechselarbeiten. Sehr wertvolle Futterpflanze, außerdem gut zersetzbares Laub (bodenpfleglich).

– Wildapfel / Holzapfel – Malus sylvestris

Wildobst. Licht und wärmeliebend, oft im Bereich von Hecken oder Waldrändern, bevorzugt auf frischen, nährstoff- und basenreichen Standorten, kommt jedoch auch mit trockeneren Standorten klar. Verträgt keine Staunässe. Da oft mit gedrehtem Stamm, kaum in der Holzwirtschaft berücksichtigt. Sehr gute Futterpflanze.

– Wildbirne / Holzbirne – Pyrus pyraster

Wildobst. Licht und wärmeliebend, oft im Bereich von Hecken oder Waldrändern, bevorzugt auf frischen, nährstoff- und basenreichen Standorten, kommt jedoch auch mit trockeneren Standorten klar. Verträgt keine Staunässe. Geschätzter, aber seltener Rohstoff in der Möbelindustrie und zur Herstellung von Musikinstrumenten. Sehr gute Futterpflanze.

Gute Abbildungen der Wildbirne sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Pyrus_pyraster/ zu finden.

– Elsbeere – Sorbus torminalis

Wildobst/Kleinbaum, licht- und wärmeliebend, konkurrenzschwach (anfangs schattentolerant, benötigt im Alter viel Licht fürs Wachstum → Halbschattbaumart), jedoch sehr gut für Felsen- und Trockenhänge (Schutzpflanzung durch ein den Boden gut erschließendes Wurzelwachstum). Sehr rares und edles Holz, z.B. für Schreinereien oder Musikinstrumente. Kann mehrere hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft oft ca 100 Jahre). Bedeutende Bienen- und Schmetterlingsfutterpflanze, ebenso gut für Vögel.

– Speierling – Sorbus domestica

Wildobst, welches mehrere hundert Jahre alt werden kann. Wärmeliebende Lichtbaumart, langsamwachsend und konkurrenzschwach, gerne vom Rehwild verbissen (Einzelschutz). Höhere Nährstoffansprüche, kann dafür aber auch flachgründigere, steinreichere Böden sowie reine Tone besiedeln. Somit auch gut geeignet für heißere Trockenhänge. Recht hartes Kernholz, daher früher oft für den Bau von Werkzeugen, zum Drechseln oder auch Musikinstrumentenbau verwendet. Wertvolles Möbel-/Furnierholz. Wichtige Bienenweide und Vogelnährgehölz.

– Mehlbeere – Sorbus aria

Wildobstgewächs/Strauch/Kleinbaum. Eher konkurrenzschwach, verträgt keine starke Beschattung. Gedeiht am besten auf trockenen, kalkreichen, sommerwarmen Böden, verträgt jedoch auch feuchtere Wetterbedingungen. Somit sehr gut geeignet zur Schutzpflanzung/Hangbefestigung. Holz recht dauerhaft, früher gerne für Drechselarbeiten. Bienenweide.

Gute Abbildungen der Mehlbeere sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Sorbus_aria/ zu finden.

– Sandbirke / Hängebirke – Betula pendula

Pionier- und Lichtbaumart. Weiter verbreitet als Moorbirke. Sehr gut als Vorwald zu verwenden. Anspruchslos, Laub gut zersetzbar. Sofern frühzeitig im Wuchsraum begünstigt (gute Zuwächse, geradschaftig etc) gut für Möbelbau sowie Furnier geeignet, ansonsten meist Industrieholzprodukt oder Brennholz. Wichtiger Insektenlebensraum. Sehr gute Vermehrung.

– Moorbirke – Betula pubescens

Baum des Jahres 2023. Pionierbaumart (Lichtbaumart) für saure und feuchte Böden mit geringer Nährstoffversorgung, jedoch auch für mineralische Nassstandorte (nährstoffreich) geeignet. Meidet lediglich Kalkstandorte. Noch anspruchsloser als Sandbirke. Kann sich ggf auch auf trockeneren Flächen ausbreiten. Typische Baumart der Sumpf- und Auwälder sowie am Rand von Blockhalden. Kann etwas älter als die Sandbirke werden – ca 150 Jahre, in der Forstwirtschaft ca 80-100 Jahre. Sehr gut geeignet als Vorwaldbaumart (Naturverjüngung ausnutzen). Bei guten, geradschaftigen Qualitäten gut für Möbelbau sowie Furnier geeignet, ansonsten meist Industrieholzprodukt oder Brennholz. Knospen für das Wild scheinbar „schmackhafter“, als das der Sandbirke.

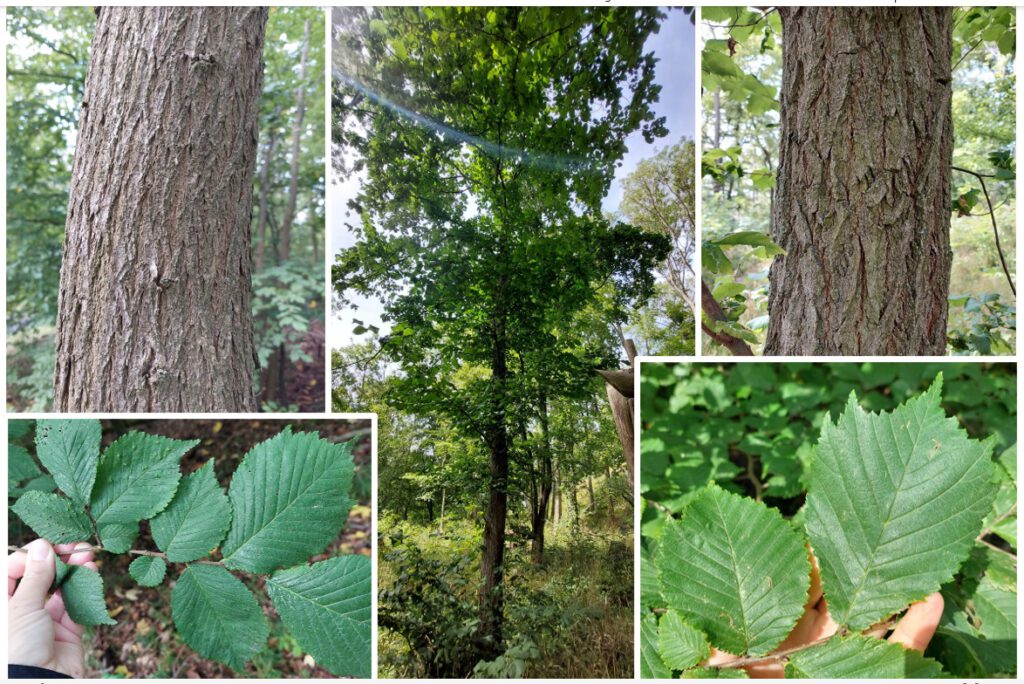

– Bergulme – Ulmus glabra

Edellaubholz, z.B. für die Möbelherstellung, Parkett etc., Halbschattbaumart mit eher hohen Ansprüchen an Nährstoffe, Licht und Wasser (sickerfeucht, nährstoff- und basenreich, häufig in Aue- oder Schluchtwäldern anzutreffen, auch auf temporäre Nassstandorte durch ihr recht tiefreichendes Wurzelsystem). Kann mehrere hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft oft bis ca 120 Jahre. Gut für verschiedensten Insektenarten. Heute leider selten, aufgrund des Ulmensterbens (oftmals Totalausfall). Oftmals mehrzipfelige Blätter. Hieran gut von anderen Ulmenarten zu unterscheiden.

– Feldulme – Ulmus minor

Edellaubholz, z.B. für die Möbelherstellung, Parkett etc., Halbschattbaumart mit hohen Ansprüchen an Nährstoffe, Licht und Wasser (nährstoff- und kalkliebend, früher als häufiger Baum der Hartholzaue anzutreffen. Kann bis zu 600 Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft oft bis ca 120 Jahre. Charakteristisch sind die an jungen Zweigen ausgebildeten Korkleisten. Gut für verschiedensten Insektenarten. Heute selten, aufgrund des Ulmensterbens (oftmals Totalausfall – von Ulmenarten wohl am stärksten betroffen), davor oft für Tischler- und Drechselarbeiten etc. verwendet. Wertvolle Schmetterlingsfutterpflanze.

Gute Abbildungen der Feldulme sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Ulmus_minor/ zu finden.

– Flatterulme – Ulmus laevis

Edellaubholz, kann ein paar Hundert Jahre alt werden. Halbschattbaumart. Typische Baumart für Grundwasser-Böden (Gleyböden) und somit auch im Auwald anzutreffen. Von allen Ulmenarten mit geringsten Nährstoffansprüchen, auch auf feuchten Sandböden oder anmoorigen Standorten möglich, wichtig ist hingegen vor allem der Grundwasseranschluss. Geringste Anfälligkeit unter den Ulmenarten gegenüber dem Ulmensterben, dafür jedoch etwas ungünstigere Holzeigenschaften gegenüber den übrigen Ulmenarten (für höherwertige Verarbeitung). Wertvolle Schmetterlingsfutterpflanze.

Gute Abbildungen der Flatterulme sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Ulmus_laevis/ zu finden.

– Aspe – Populus tremula

Heimische Pionierbaumart, bis auf Lichtansprüche relativ anspruchslos. Für Vorwald oder Treibholz geeignet. Alter bis ca 80 Jahre. In Forstwirtschaft eher für „günstigere“ Industrieholzprodukte, aber gute Streuzersetzung (Bodenverbesserung) und wichtige Futterpflanze für versch. Schmetterlingsarten, somit wertvolle Begleitbaumart.

– Schwarzpappel – Populus nigra

Lichtbaumart mit relativ hohen Ansprüchen an Wärme. Zudem bevorzugt sie sehr gut nährstoffversorgte Standorte und benötigt eine sehr gute Wasserversorgung. Sie kann über 100 Jahre alt werden. Natürliche Verbreitung entlang von Flüssen und Augebieten, daher heute stark gefährdet. Kaum Nutzholzproduktion jedoch sehr wichtiger Insektenlebensraum. Ist gem. Literatur in der Lage, metallbelasteten Böden Schwermetalle zu entziehen.

Gute Abbildungen der Schwarzpappel sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Populus_nigra/ zu finden.

– Weiden (Allgem. ) – Salix spec.

Ökologisch bedeutende Artengruppe. Pionier-/Lichtbaumarten, schnellwachsend, daher um die hundert Jahre alt werden. Viele Arten wachsen mehr Strauch- als Baumartig. Sehr gute Durchwurzelung, daher oft Uferbefestigung. Sehr anspruchslos, jedoch je nach Art an frische bis nassere Standorte gebunden, daher typische Baumarten der nur noch sehr seltenen Weichholzaue (regelmäßiges Überflutungsgebiet). Sehr wichtige Frühblüher/Futterpflanze, sehr gut zersetzbares Laub (bodenpfleglich).

Das obrige Bild zeigt als Beispiel eine Salweide.

Nadelbaumarten

Wirtschaftliche Hauptbaumarten

– Douglasie – Pseudotsuga menziesii (eingeführte Baumart, aber etabliert)

Halbschattbaumart, welche mehrere hundert Jahre alt werden kann. In der Forstwirtschaft meist um die 100 Jahre. In Jugend relativ schattenfest und allgemein sehr schnellwüchsig. Ursprünglich aus dem westlichen Nordamerika stammend. Sie benötigt mäßig frische bis frische, tiefgründige Böden mit mittlerer Nährstoffausstattung. Sie verträgt keine Staunässe, mag keine sehr armen Sande oder sehr steinige Böden und ist spätfrostgefährdet. Ihre Streu ist im Verhältnis zu anderen Nadelbäumen relativ gut zersetzbar. Relativ vielfältig einsetzbares Nutzholz, sowohl im Konstruktions- wie Furnierbereich. Heute aufgrund der sehr guten Wüchsigkeit und der etwas besseren Trockenheitstoleranz oft als „Ersatz“ für die Fichte verwendet (oft in Reinbeständen). Da sie in ihrer Heimat jedoch diejenige Baumart mit den meisten Schadorganismen ist und ebenfalls teilweise unter länger anhaltender Trockenheit leidet, ist diese Entwicklung jedoch kritisch zu beurteilen. In der Mischung jedoch auf jeden Fall eine bereichernde Baumart.

– Fichte – Picea abies (nicht in NRW, aber in DE heimisch)

Konkurrenzstarke Halbschattbaumart des Gebirges. Kann mehrere hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft ca 80-100 Jahre. Als solche kommt sie zwar auf weniger gut nährstoffversorgten Böden zurecht, benötigt jedoch frischere Standorte, wobei sie (Stau)Nässe und/oder verdichtete Böden wiederum nicht verträgt. Ihre relative Anspruchslosigkeit (mit Ausnahme von Wasser), ihre Wüchsigkeit, die Frosthärte, die leichte Anzucht sowie das vielseitig einsetzbare Holz in Verbindung mit Holzmangel und/oder großen Aufforstungsflächen beispielsweise in Folge von Reparationshieben sorgte für eine menschliche Verbreitung weit über ihr natürliches Verbreitungsgebiet hinaus. Im Klimawandel zählt sie in diesen Gebieten durch ihr flaches Wurzelwerk (Sturmfestigkeit) sowie den längeren Dürrezeiten zu den Verlierern. Ihre Nadeln sind schlecht zersetzbar und sorgen für eine natürliche Bodenversauerung. Trotz allem hat sie auf geeigneten Standorten (ausreichend gut Wasserversorgt und nicht verdichtet/stauend) eine Daseinsberechtigung und sollte hier nicht vollständig entfernt sondern als Misch- bis Nebenbaumart mitgenommen werden.

– Waldkiefer – Pinus sylvestris

Recht anspruchslose, aber konkurrenzschwache Lichtbaumart. Sie kann viele hundert Jahre alt werden, wobei in der Forstwirtschaft um die 140 Jahre angestrebt werden. Sie kommt mit ihrer anpassungsfähigen Wurzel sowohl auf armen, trockenen Böden, wie auf Nassstandorten zurecht. Auf armen Sanden im nordostdeutschen Tiefland ist sie die anspruchsloseste Baumart. Winterkälte (=kontinentales Klima) fördert die Vitalität. Warme Winter verringern die Widerstandskraft, welche gestresste Exemplare zu leichteren Opfern der vielfältigen Schadorganismen machen kann. Ihr Holz ist als Wert-, Bau- und Industrieholz geschätzt.

– Weißtanne – Abies alba (nicht in NRW, aber in DE heimisch)

Schattbaumart, welche durch einen sehr großen Wurzelraum als weniger trockenheitsanfällig und sturmfester als die Fichte gilt, jedoch empfindlicher auf Schadstoffbelastungen reagiert. Sie ist eine langsamwachsende Baumart der höheren Mittelgebirge und Alpen und kann mehrere hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft oft 100 – 140 Jahre. Ihren optimalen Standort hat sie auf frischen, kühlen, +- basenreichen, humosen, steinigen Lehmböden in humiden (=feuchten) sommerwarmen Lagen ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. Vor allem auf kalten, nassen, dichten oder tonigen Böden ist sie anderen heimischen Baumarten überlegen. Sie benötigt eine möglichst gleichmäßige Wasserversorgung, ohne extrem trockene oder ganzjährig staunasse Böden und bevorzugt kühles, feuchtes, sommerwarmes Klima ohne lange Trockenphasen. Ostdeutsche Weißtannenbestände kommen tendenziell besser mit Trockenheit zurecht als jene des restlichen Deutschlands (unterschiedliche Provenienzen – Westdeutsche insges. mind. 1.000mm/Jahr, Ostdeusche mind. 600mm/Jahr). Als Jungpflanze ist sie spätfrostgefährdet und wird gerne vom Rehwild verbissen. Das Holz ist dem der Fichte ähnlich, jedoch etwas schwerer zu trocknen, weshalb es etwas schlechter bezahlt wird (ca -10%). An geeigneten Standorten wertvolle Nebenbaumart! Für Nadelbäume gut zersetzbarem Streu (bodenpfleglich).

Kleine Anmerkung: den sogenannten „Tannenzapfen“ können Kinder eigentlich nie auf dem Waldboden finden, da die Zapfen nach der Reife oben am Baum zer- und in Einzelschuppen zu Boden fallen. Bei den umgangssprachlich sogenannten „Tannenzapfen“ handelt es sich daher i.d.R. um Fichtenzapfen 😉

– Europäische Lärche – Larix decidua (nicht in NRW, aber in DE heimisch)

Lichtbaumart für voll besonnte Lagen, wobei sie nicht unbedingt die Wärme sucht. Sie kann mehrere hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft wird sie oft ca 120 Jahre. Als Baumart des Gebirges ist sie recht frosthart. Sofern ausreichende Niederschläge/Wasserspeicherkraft des Bodens vorhanden sind, gilt sie als recht anspruchslos, verträgt aber keine (Stau)Nässe. Sie besitzt eine tiefgreifende Pfahlwurzel und gilt als wenig sturmwurfgefährdet. Ihr Holz ist sehr dauerhaft und wird sowohl als Bau- als auch als Möbelholzgenutzt. Schlecht zersetzbares Nadelstreu, es sollte daher aus Bodenschutzgründen nach dem Anbau von E. Lärche auf eine andere, pfleglichere Baumart gewechselt werden. Durch ihr Lichtbedürfnis und die sehr lichtdurchlässige Krone bietet sie jedoch sehr gute Möglichkeiten, sie durch Halbschatt- oder Schattbaumarten, die den Folgebestand ausbilden sollen, zu unterbauen.

– Japanische Lärche – Larix kaempferi (eingeführte Baumart, aber etabliert)

Lichtbaumart aus Japan, welche Böden mit mittlerer Nährstoffausstattung bevorzugt und ein paar hundert Jahre werden kann. Bei geringer Wasserverfügbarkeit sind tiefgründige Böden erforderlich. Sie verträgt weder kalkreiche, stark austrocknende, noch (stau-)nasse Böden. Insgesamt hat sie geringere Nährstoff, dafür jedoch höhere Feuchtigkeitsansprüche als die Europäische Lärche. Ihr Holz ist weniger Harzreich als dass der europäischen Lärche, jedoch werden die Bestände oft gemischt genutzt. Sie besitzt ebenso wie ihre Europäische Verwandte ein schlecht zersetzbares Nadelstreu. Im Gegensatz zur Europäischen Lärche scheint sie kaum anfällig für Lärchenkrebs.

Gute Abbildungen der Japanischen Lärche sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Larix_kaempferi/ zu finden.

Misch- und Nebenbaumarten

– Große Küstentanne – Abis grandis (eingeführte Baumart, aber etabliert)

Halbschattbaumart aus dem Westen Nordamerikas, die ein paar hundert Jahre alt werden kann. Durch ihre Schnellwüchsigkeit werden in der Forstwirtschaft ca 80 Jahre angestrebt. Ihre Nährstoffansprüche sind gering, sie mag jedoch mäßig frische bis frische Standorte. Auf schweren Böden benötigt sie vielerorts für ein gutes Wachstum mehr Sonnenlicht als die heimische Weißtanne. Trockenheitsperioden vermag sie unter anderem durch ein sehr ausgeprägtes Wurzelsystem gut zu überstehen. Auf ärmeren, trockeneren Sandböden sowie auf wechselfeuchten und/oder verdichteten Böden gedeiht sie gemäß Literatur besser als Douglasie, wobei auf verdichteten oder staunassen Böden ein gewisses Windwurfrisiko besteht. Sie gilt als frosthart und besitzt ein für Nadelbaumarten relativ gut zersetzbares Nadelstreu.

– Schwarzkiefer – Pinus nigra (eingeführte Baumart, aber etabliert)

Licht- bis Halbschattbaumart aus Südeuropa, die als trockenheits- und frosttolerant gilt. Sie ist relativ anspruchslos, ist jedoch nicht für (stau-)nasse oder wechselfeuchte Böden geeignet. Sie kann viele hundert Jahre alt werden, in der Forstwirtschaft ca 140 Jahre. Sie erscheint insbesondere für sommertrocken, steinreiche und flachgründige Standorte geeignet. Ihr Holz ist harzreicher als das der heimischen Waldkiefer und daher nicht ganz so geschätzt.

Gute Abbildungen der Schwarzkiefer sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Pinus_nigra/ zu finden.

– Eibe – Taxus baccata

Sehr seltene und langsam wachsende Schattbaumart (schattenertragend, nicht schattenliebend, hierin jedoch die verträglichste Baumart Europas). Kann gemäß Literatur mehrere tausend Jahre alt werden. Sie ist nicht sehr anspruchsvoll, so kann sie durch ihr dichtes Wurzelwerk auch stark verdichtet Böden aufschließen oder sich in Felswänden festsetzen. Sie wächst jedoch besonders gut frischen und nährstoffreichen Böden, bevorzugt hierbei Kalkstandorten. Ihr Holz ist außerordentlich hart, zäh und biegsam und somit sehr geschätzt. Wilde Populationen stehen in Deutschland gem. Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz.

Experimentierbaumarten

– Atlaszeder – Cedrus atlantica

Halbschattbaumart aus nordafrikanischen Bergregionen bis hinüber zur Sahara (Atlas-Sahara), die einige hundert Jahre alt werden kann. Sie ist relativ schnellwüchsig und kann im Halter von 60 – 90 Jahren einen Brusthöhendurchmesser von 40-60cm erreichen. Sie kommt sowohl auf kalkhaltigen als auch silikatischen Böden vor, wobei für kalkhaltige Böden ausreichende Niederschlagsmengen und Tiefgründigkeit benötigt wird. Sie wächst auf flachen bis tiefgründigen, trockenen bis fast nassen, nährstoffarmen bis -reichen Standorten und kann auch sehr skelettreiche Standorte besiedeln. Im Hauptverbreitungsgebiet besteht eine ausgeprägte Sommertrockenheit. Nicht zurecht kommt sie auf staunassen oder wechselfeuchten Böden sowie auf flachgründigen Kalkstandorten.

Gute Abbildungen der Atlaszeder sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Cedrus_atlantica/ zu finden.

– Baumhasel – Corylus colurna

Relativ anspruchslose Halbschattbaumart, die Trockenstress sowie Winter- und Spätfröste überstehen kann und in ihrer Heimat häufig auf flachgründigen, nährstoffarmen und trockenen Kalkböden vorkommt. Sie stammt ursprünglich aus dem Bereich der Balkanhalbinsel und wird mehrere hundert Jahre alt. Sie wächst auf flachen bis tiefgründigen, trockenen bis fast nassen, nährstoffarmen bis -reichen Standorten und kann auch sehr skelettreiche Böden erschließen. Auf gut nährstoffversorgten Standorten ist sie im Wuchs der Hainbuche gleichzusetzen. Auf kritischeren Standorten benötigt sie mehr Licht und ist wie ein Lichtbaumart zu behandeln. Lediglich auf extrem trockenen und sehr nassen/staunassen Standorten kommt sie nicht zurecht. Sie besitzt ein gutes Wurzelwachstum und hat ein gut zersetzbares Blattstreu.

Gute Abbildungen des Baumhasel sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Corylus_colurna/ zu finden.

– Edelkastanie / Ess-Kastanie – Castanea sativa

Relativ konkurrenzschwache Lichtbaumart, die mehrere hundert Jahre alt werden kann. In ihrer Jugend kommt sie auch mit Halbschattsituationen zurecht. Sie stammt ursprünglich aus Kleinasien und kann mehrere hundert Jahre alt werden. Sie bevorzugt warme Lagen mit lockeren, sauren Böden und ist relativ trockenheitstolerant. Ihr Optimum erreicht sie auf lockeren, frischen und tiefgründigen Böden. (Stau)Nässe, schwere Tone und Kalkstandorte sollten vermieden werden. Sie gilt als spätfrostgefährdet. Ihr Holz ist sehr dauerhaft und vielseitig einsetzbar. Sie besitzt ein gut zersetzbares Laub. Außerdem ist sie eine wichtige Futterpflanze.

– Libanonzeder – Cedrus libani

Lichtbaumart, welche bis zu 800 Jahre alt werden kann. Anfangs relativ langsam wachsend, legt sie später relativ schnell an Höhe und Masse zu. Sie verlangt kalkhaltige Böden, wobei sie sommerliche Dürreperioden gut übersteht. Ausschlusskriterien sind unter anderem verdichtete oder anmoorige Böden. Das Holz ist wetterbeständig und leicht zu verarbeiten.

Einige Abbildungen der Libanonzeder sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Cedrus_libani/ zu finden.

– Walnuss – Juglans regia

Lichtbaumart die über hundert Jahre alt werden kann. Sie stammt ursprünglich aus Südosteuropa und Vorder- sowie Mittelasien und besitzt ein tiefes Wurzelsystem. Sie bevorzugt hierfür tiefgründige, frische, nährstoff- und kalkreiche Lehm- und Tonböden, milde bis mild-warme Klimate und ist gegen Winter- und Spätfröste empfindlich. Sehr trockene, nährstoffarme Böden werden gemieden. Ihr Holz zählt zu den wertvollsten Hölzern. Ihr Laub ist nur relativ schwer zersetzbar.

Gute Abbildungen der Walnuss sind beispielsweise unter https://www.baumkunde.de/Juglans_regia/ zu finen.

Informations-Zusammentrag

- waldwissen.net

- die-forstpflanze.de

- www.lwf.bayern.de

- wald-und-holz.nrw.de

- wald.rlp.de

- www.baumkunde.de

Literaturempfehlung

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.: Standortansprüche der wichtigsten Waldbaumarten.